- 1. エアコン(空調機)・冷凍機が冷えない原因

- 1-1. 冷えない原因6選

- 2. 【原因①】室内機・室外機の汚れ

- 2-1. 【解説】2~3年クリーニングした記憶が無い/室内機から異音がする/室外機の吸込口が汚い

- 2-2. 【傾向】室内機から異音がする/室外機が見た目に汚れている

- 2-3. 【対策】サービス会社にクリーニングを依頼する

- 3. 【原因②】冷媒量の不足

- 3-1. 【解説】機器が本気を出せない

- 3-2. 【傾向】設備の老朽化/外気温が高いほど冷えない

- 3-3. 【対策】修理を依頼する/冷媒追加チャージを依頼する

- 4. 【原因③】外気温の上昇

- 4-1. 【解説】室外機が冷媒の熱を十分放出できない

- 4-2. 【傾向】室外機吸込口の高温

- 4-3. 【対策】その他原因次第

- 5. 【原因④】室外機の排熱の再吸入

- 5-1 【解説】周囲の室外機や自身の排熱を再び吸い込んでしまう

- 5-2. 【傾向】室外機周辺の風通しが悪い/異常に暑い

- 5-3. 【対策】散水装置/外付け熱交換器/送風機/風向調整板

- 6. 【原因⑤】室内機への過負荷・機器の能力不足

- 6-1.【解説】運転のどこかに歪みが生じている

- 6-2.【傾向】熱源の有無/外気の侵入/室外機ファンが常にフル稼働/室外機吸込口が小さい

- 6-3.【対策】散水装置/外付け熱交換器

- 7 【原因⑥】圧縮機やセンサーの劣化

- 8. まとめ

- 8-1. あくまで参考として

1. エアコン(空調機)・冷凍機が冷えない原因

1-1. 冷えない原因7種

夏の外気温は年々徐々に上昇している印象で、エアコン(空調機)や冷凍機が冷えないとお悩みの事業者様は増加傾向です。

ただし猛暑だけで冷えなくなることは少なく、冷えない原因は注意深く見極める必要があります。

本コラムでは以下の冷えない原因6種類について、詳細の解説や当てはまる際の傾向、対策法までご紹介します。

①室内機・室外機の汚れ …2章

②冷媒量の不足 …3章

③室外機周辺の高温 …4章

④室外機の排熱の再吸入 …5章

⑤室内機への過負荷・機器の能力不足 …6章

⑥圧縮機やセンサーの劣化 …7章

なおこの中には明らかに現在の状況と無関係なものもあると思いますが、後の章には前の章でご説明した内容を前提としている部分もあるため、ひととおり目を通していただくことをお勧めいたします。

本コラムは原因を断定、解決を保障するものではありませんが、今後の参考となれば幸いです。

2. 【原因①】室内機・室外機の汚れ

2-1. 【解説】室内機が冷風を出せない/室外機で熱を放出できない

意外に思われるかも知れませんが、室内機・室外機の汚れも馬鹿に出来ません。

これが何故冷えなくなるかはエアコン・冷凍機の仕組みを知る必要があります。

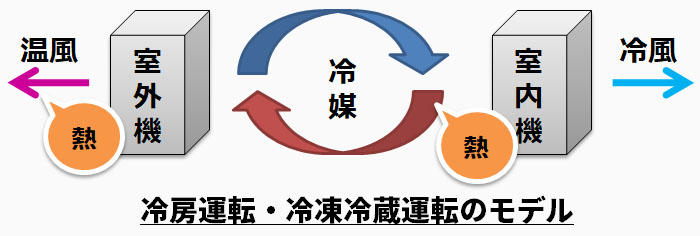

エアコン・冷凍機の運転中は、室内機と室外機の間を冷媒が循環しています。

冷媒は熱の運搬役を担っており、冷房運転・冷凍冷蔵運転においては室内機で熱を受け取り、受け取った熱を室外機にて放出しています。

この熱の受け取りや放出は熱交換と呼ばれ、その役割を果たす機材は熱交換器(空冷式)と呼ばれます。

室内機と室外機のいずれにもこの熱交換器が備わっています。

熱交換器は折り畳まれた配管と放熱フィンで構成されており(フィン同士の間には空気の通り抜ける隙間があります)、配管内を物質が通過する際にフィンのすき間を通る空気と物質との間で熱の移動が行なわれ(温度の高い方から低い方へと熱が移動)、熱交換が成立します。

室内機内ではファンが熱交換器に風を当てており、熱交換器配管内を通過する冷媒よりも熱交換器フィンのすき間を抜ける空気の方が高温であるため、その瞬間空気の熱が冷媒へと移り、冷却された空気はそのまま外へと送り出されます。

室外機では上部や前面にファンが付いており、中の空気を外へと逃がしています。外に空気が逃げる分、室外機内には空気が入り込みますが、その通り道には熱交換器が置かれており、熱交換器フィンのすき間を抜ける空気よりも熱交換器配管内を通過する冷媒の方が高温のため、その瞬間冷媒の熱が空気へと移り、加熱された空気は室外機から放出されます。

もし室内機内のフィルターが酷く汚れていると、室内機はせっかく冷やした風を外に送り出せません。

導入以来一度もクリーニングをしていない現場も珍しくないため、心当たりがある際は注意してください。

また室外機の吸込口(空気を取り込む場所)が汚れていると、室外機は熱を放出できなくなります。そうなると室内機で熱を受け取ることが出来ません。

室外機の吹出口(空気を排出する場所)が汚れることはほとんどありませんが、吹出口の前にモノを置き塞いでいると吸い込みも悪くなるため、注意が必要です。

なおこれらが汚れている、塞がっている場合、冷えは悪くなかったとしても無題に電力を消費することになるため、避ける方が無難です。

2-2. 【傾向】2~3年クリーニングした記憶が無い/室内機から異音がする/室外機の吸込口が汚れている

通常の環境の場合、室内機・室外機どちらも2~3年クリーニングしていなければ十分汚れていると考えられます。

油の使用や喫煙、粉塵の発生、屋外などはこの期間が更に短くなります。

室内機から異音がする、室外機の吸込口が傍から見ても汚いようなケースは、その前であっても酷く汚れている可能性があります。

2-3. 【対策】サービス会社にクリーニングを依頼する

本ケースは故障ではありませんので、クリーニングにより解決可能です。

ただし業務用エアコンでは往々にして室内機が高所にあるため、自前でのクリーニングは危険です。室外機の熱交換器もデリケートな部品です。

ご自身で対応しようとせず、外部の業者に依頼されてください。もちろん有料ですが、必要経費です。

またクリーニングはクリーニング専門業者ではなく、空調全般のサービスを担う業者にご依頼されることをお勧めします。

潜在的なトラブルを抱えていた際に発見、対応してもらえるためです。

{参考:『空調・換気設備|株式会社エスディ・メンテナンス』}

3. 【原因②】冷媒量の不足

3-1. 【解説】機器が本気を出せない

原因①と双璧をなすポピュラーな原因が冷媒不足になります。

2-1章でお話ししたように、室内機と室外機の間は冷媒が循環しています。

冷媒はいわば熱の運び屋ですが、冷媒が足りないときは熱を十分に運べません。

「外気温が30℃くらいまでは問題ないが35℃になると冷えない」などのお悩みは、少量の冷媒不足の可能性があります。

(大量の冷媒不足の場合、気温問わず冷えないか運転が停止します)

ではなぜ冷媒不足が起こるかですが、一つには冷媒漏れがあります。老朽化による配管などからの漏れ、施工の際の漏れです。

もう一つは充填量が元々足りていないケースです。冷媒の初期充填量は少なめというか、トラブルを起こさないように余裕を持たせています。

ただし環境によっては機器の性能を100%引き出す必要があるため、それには不足しているという意味です。

3-2. 【傾向】設備の老朽化/外気温が高いほど冷えない

冷媒漏れの代表例は設備の老朽化です。施工から10年以上経つ場合は冷媒の配管が傷んできていてもおかしくはありません。

もし室外機周辺以外の場所、配管などに霜の付着が見られた際は、そこから漏れている可能性があります。

(逆に設置から間もない場合は施工不良の可能性があります)

そのほか外気温が高いほど冷えない場合は冷媒不足かもしれませんが、残念ながら以降原因③~原因⑤の場合も該当するためご確認ください。(複合している可能性もあります)

なお複数の室内機と一台の室外機の組み合わせの場合、“冷えない”症状は同室外機の全室内機に影響します。

3-3. 【対策】修理を依頼する/冷媒追加チャージを依頼する

冷媒漏れが疑われる際は歴とした故障になるため、施工を担当された工事会社やメーカーに連絡されてください。

冷媒漏れと断定することは専門家が現場を確認してからですが、施工不良であれば無料で修理するはずです。

設備の老朽化による冷媒漏れの場合は有料となり、なおかつ漏洩箇所の特定に難儀することがあります。

仮に漏洩箇所が特定出来たとしても何時また同じことが起きるか分からないような場合は、一式の更新も選択肢となります。

充填量の不足が疑われる際は難しいですが、ひとまず施工を担当された工事会社やメーカーにご相談されることも一考してください。

いきなり「冷媒追加チャージしてください」と伝えても100%受けてもらえないと思いますので、症状を説明した上で、冷媒不足ではないかと話された方がスムーズかと思います。

ただし実際に冷媒追加チャージを引き受けてくれる業者は少数です。

この理由は今後修理が必要となった際に少々面倒になる可能性があること(ポンプダウンによる冷媒回収が間に合わなくなる可能性)、高圧圧力が上昇し高圧カットという異常停止を起こしやすくなる点です。(高圧圧力と高圧カットについては次章でお話しします)

冷えが悪いとはいえ元々動いていたものを止めてしまう可能性があるということは、業者側からするとリスクしかありません。また初期量を絶対視する風潮もあります。

実際の所、冷媒追加チャージが可能かどうかは現在の高圧圧力を調べると判明しますのでそれを確認しつつ、以降の原因③~原因⑤の可能性がないか、丁寧に確認する必要があります。

都内近郊であれば当社も対応可能ですので、ご相談ください。(冷媒追加チャージの際の総額はおよそ5~7万円程度)

4. 【原因③】外気温の上昇

4-1. 【解説】室外機で冷媒の熱を十分放出できない

外気温の上昇はどちらかというと背景であり、それが直接原因となっていることは稀ですが、以降の内容とリンクするため取り上げます。

原因③~原因⑤では前章でご紹介した高圧圧力と高圧カットが関わってきます。

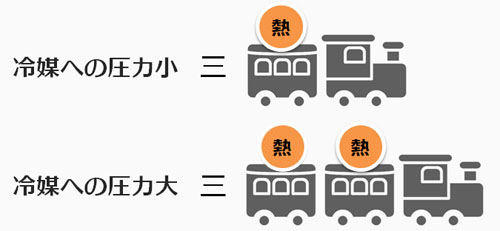

室外機と室内機の間を循環している冷媒には圧力が掛けられており、室外機から室内機へと送られる冷媒に対する圧力を高圧圧力と呼びます。

もし外気温の上昇などで冷媒と空気の温度差が縮まり、室外機での熱の放出が進みづらくなったとき、エアコン・冷凍機は高圧を上げて冷媒の熱の運搬能力を高めます。これは冷媒が圧力が高いほど熱の運搬能力が増すという性質を持つためです。

高圧カットとはこの高圧圧力が上限に達したとき異常停止するトラブルのことです。詳しくは下記をご覧ください。

{参考:『夏場は要注意!空調機・冷機の高圧カット対策4選 -空調機・冷機 耳より話|株式会社SHOTEC』}

外気温の上昇と原因②冷媒量の不足や原因④室外機の排熱の再吸入、原因⑤室内機への過負荷・機器の能力不足が重なった場合、冷えなくなることがよく見受けられます。

4-2. 【傾向】室外機吸込口の高温

外気温の計測も無駄ではありませんが、機器に直接影響を与えているものは室外機吸込口(黒い網のような部分)の空気温度ですので、冷えないときはそこの温度を計測しておくことをお勧めします。

仮に40℃だとしても他に不調な箇所がないのであれば、通常は冷えが悪くはなりません。

4-3. 【対策】その他原因次第

繰り返しになりますが、外気温の上昇だけで冷えなくなることはないため、原因②④⑤のいずれと重複しているのか見極めることが大切となります。

そのため具体的な対策は各原因の対策をご覧ください。

5. 【原因④】室外機の排熱の再吸入

5-1. 【解説】周囲の室外機や自身の排熱を再び吸い込んでしまう

室外機は冷媒から放出された熱を外へと吹き出しているとお話ししましたが、これを再び吸い込んでしまうケースです。これを特にショートサーキットと呼びます。

直接吸い込むこともありますし、周囲が仕切られていて排熱が溜まり間接的に吸い込むこともあります。

室外機の吸込温度が原因③よりも高温になりやすく(40℃~50℃)、解決の難易度が上がります。

5-2. 【傾向】室外機周辺の風通しが悪い/異常に暑い

ショートサーキットかどうかの判断は現場の排熱の流れを確認すると一目瞭然ではありますが、分かりやすい傾向としては室外機周辺の風通しが悪いことがほとんどです。

また室外機の吸込温度が外気温より明らかに高い場合もショートサーキット濃厚です。

5-3. 【対策】散水装置/外付け熱交換器/送風機/風向調整板

この解決はなかなか悩ましく、「排熱の再吸入を止める」ことに努力しつつ、大抵完全には払拭できないため「室外機での冷媒の冷却を手伝う」ことも合わせて実施します。

具体的には「排熱の再吸入を止める」ために送風機や風向調整板を使用し、「室外機での冷媒の冷却を手伝う」ために散水装置や外付け熱交換器を使用します。

(散水装置・外付け熱交換器・風向調整板は室外機に追加で設置するオプション機材です)

散水装置は散水により熱交換の温度差を広げて冷媒の冷却を促進するもので、外付け熱交換器は熱交換器を追加することで冷媒の冷却を促進するものです。

この散水装置と外付け熱交換器については下記にまとめておりますので、そちらをご覧ください。

{参考:『空調機(エアコン)室外機への導入なら?「散水装置」VS「外付け熱交換器」-空調機・冷機 耳より話|株式会社SHOTEC』}

風向調整板は室外機の排熱の向きを制御するもので、代わりにダクトを取り付けることもあります。

6. 【原因⑤】室内機への過負荷・機器の能力不足

6-1. 【解説】運転のどこかに歪みが生じている

室内機への過負荷とは室内の温度上昇圧力が強く、室外機から届いた冷媒に大量の熱が乗せられ、室内機へと戻る現象を指します。

これが続いてしまうと室外機での熱の放出が追いつかなくなることがあります。

また機器の能力不足には二種類あり、室内を冷やす能力が低い(圧縮機出力が低い)場合は運転が間断なく続くこととなり、室内を冷やしきれないことがあります。

室外機での熱の冷却能力が低い場合は、相対的に室内機への過負荷と同じ現象になります。

これら「室内機への過負荷・室外機の冷却(凝縮)能力不足」と「冷房・冷凍冷蔵能力不足」では対処が異なることもありますが、機器を診断することでどちらか判別は可能です。

6-2. 【傾向】熱源の有無/外気の侵入/室外機ファンが常にフル稼働/室外機吸込口が小さい

室内機への過負荷の場合、多くは「室内に熱源がある」「外気が侵入している」のどちらかです。

工場などでは完成したばかりの製品を冷ますことがありますし、一般的な室内であっても人が多く集まる・活発に動く際は思わぬ熱量となります。

機器の能力については室外機ファンが常にフル稼働しているようであれば、室内を冷やす能力が低いと思われます。

室外機吸込口が一面にしかないなど小さい場合は、室外機での熱の冷却能力が低い可能性があります。

ただしこれらは絶対的な判断材料では無く、最終的には冷媒温度や圧力にて判断します。

6-3. 【対策】散水装置/外付け熱交換器

室内機への過負荷を減らす工夫ができるのであればそれも選択肢ですが、難しいケースがほとんどではないかと考えます。

そのため5章にてご紹介した散水装置か外付け熱交換器が選択肢となります。

「室内機への過負荷・室外機の冷却(凝縮)能力不足」の際は非常に有効に働くほか、「冷房・冷凍冷蔵能力不足」の際も冷媒追加チャージなど他の手段と組み合わせて対応します(冷媒の過冷却により高圧を下げて冷媒追加)。

7. 【原因⑥】圧縮機やセンサーの劣化

7-1. 【解説】正常に運転できなくなる

最後は故障に近い話ですが、圧縮機やセンサーが劣化した際も冷えなくなる場合があります。

圧縮機が劣化すると高圧が上がらなくなるため高温のときに冷えが悪くなりますが、最初から圧縮機を疑うことは難しく、一度専門家に見て貰うべきと考えます。

センサーは室内機と室外機に備わっており、機器の状態を監視しています。

センサーが狂うと冷えが悪くなることがありますが、こちらも専門家に見て貰う必要があります。

なお圧縮機の場合、長期間使用できなくなる上に買い換えに近い出費となるため、機器一式の更新も選択肢です。

センサーであればそこまでの金額にはなりません。

8. まとめ

8-1. あくまで参考として

以上6つの原因別に発生理由とその対策をご紹介しました。

この“冷えない”問題は難しく、サービスマンに見ていただいても診断を誤る場合も有るため、参考として活用いただけますと幸いです。

なお最終的な判断は現場を確認してからとなり、原因を断定、解決を保障するものではありませんのでご了承ください。

長くなりましたがご覧いただきありがとうございました。ご不明な点などございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。