1. 室外機を冷やす理由

1-1. なぜ室外機を冷やすのか

室外機を冷やしたいというお客様は少なくありませんが、その理由をお伺いすると「電力料金を節約したい」「高圧カットを防ぎたい」「エアコン(冷房運転)の効きを強くしたい」と大体この三点のどれかが寄せられます。

この三点のうち、最初の二点は正しいですが、「エアコン(冷房運転)の効きを強くしたい」については必ずしも効果があるとは限りません。

また室外機を冷やす方法についても散水装置か外付け熱交換器がほぼ唯一のアプローチとなり、遮熱シートはほとんど効果がありません。(皆無とは言いませんが…)

これらのことを最初にご説明しますが、そのためには前提となる冷房運転・冷凍冷蔵運転についての理解が必要です。

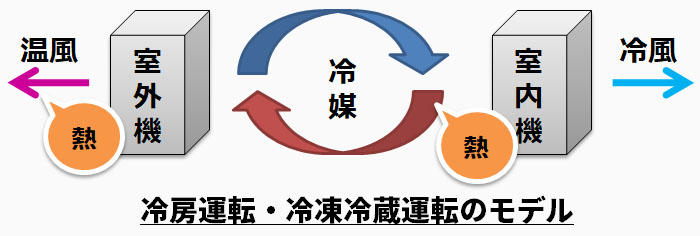

空調機(エアコン)や冷凍機では室内機と室外機の間を冷媒が循環しています。(形式は異なりますがチラーやヒートポンプも同様です)

冷媒は熱の運搬役を担っており、冷房運転・冷凍冷蔵運転においては室内機で熱を受け取り、受け取った熱を室外機にて放出しています。

この熱の受け取りや放出は熱交換と呼ばれ、その役割を果たす機材を熱交換器(空冷式)と呼びます。

室内機と室外機のいずれにも熱交換器が備わっています。

熱交換器は折り畳まれた配管と放熱フィンで構成されています。(フィン同士の間には空気の通り抜けるすき間があります)

熱交換器(空冷式)の配管内を物質が通過する際は、フィンのすき間を通る空気との間で熱の移動が行なわれる(温度の高い方から低い方へと熱が移動する)ため、物質の冷却や加熱のために利用されます。

(内部を冷却するための熱交換器を凝縮器やコンデンサー、内部を加熱するための熱交換器を蒸発器とも呼びます)

室内機内の熱交換器(蒸発器)の後ろには送風ファンが取り付けられており、ファンから送り出されフィンのすき間を通る空気よりも配管内を通過する冷媒の方が温度が低いため、空気の熱は一瞬で冷媒へと移り、そのまま室内機外へと送り出される空気が冷えるようになります。

室外機の上部や前面には送風ファンが取り付けられており室外機内の空気を外に吹き出していますが、室外機は出て行く分の空気を別の場所から取り込みます。空気を取り込む場所の裏には熱交換器(凝縮器、コンデンサー)が設置されており、室外機内へと取り込まれる空気よりも熱交換器の配管内を通過する冷媒の方が温度が高いため冷媒の熱が空気に移り(冷却され)、その排熱はファンにより吹き出されます。

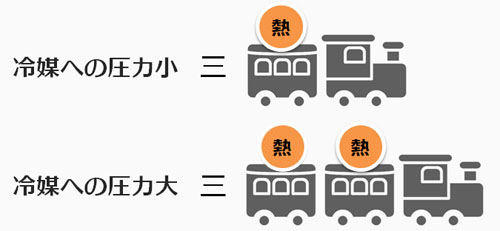

ところが例えば室外機周辺が高温になると冷媒と空気との温度差が縮まり、室外機での冷媒の冷却が進まなくなります。このままでは室内機で熱を受け取れなくなってしまいますので、機器は室外機から室内機へと向かう冷媒への圧力(高圧圧力)を高めます。

これは冷媒が圧力が高いほど熱の運搬能力が増すという性質を持つためです。

この高圧圧力を調整している部品は圧縮機ですが、この圧縮機の働きが機器の消費電力の大半を占めています。高圧圧力が高い状態で運転するということは、消費電力が大きいということです。

またこの高圧圧力には上限があり、それを超えてしまうと機器は高圧カットと呼ばれる異常停止(強制停止)を引き起こします。

冷媒が通る配管には設計上の上限圧力がありますので、それを超えたら危険ということです。(高圧カットの詳細は下記コラムもご参照ください)

{参考:『夏場は要注意!空調機(エアコン)・冷機の高圧カット対策4選-空調機・冷機 耳より話 |株式会社SHOTEC』}

以上のことから、室外機を冷やす目的は「電力料金を節約したい(省エネ)」「高圧カットを防ぎたい」の二点となります。

冷房の効きについては高圧が上限に近い場合に改善が期待できますが、そうでなければ室外機が本気を出していないということですので、冷やしただけでは変わらないことが多いです。(他に原因がある)

{参考:『エアコン・冷凍機が冷えない(効きが悪い)原因7選とその対策-空調機・冷機 耳より話 |株式会社SHOTEC』}

そして室外機を冷やす手段は、散水装置か外付け熱交換器に限られます。

散水装置は室外機の熱交換器を濡らすことで、熱交換器が吸い込む空気の温度や熱交換器自体の温度を下げ、冷媒の冷却を促進します。外付け熱交換器は温度こそ変わりませんが熱交換器を追加することで熱交換の機会を増やし、冷媒の冷却を促進します。

散水装置と外付け熱交換器には価格や導入のしやすさ、省エネの期間、注意点などで大きな違いがあるため、それぞれのメリット・デメリットを重点的にご紹介します。

両者を状況によって使い分けていただけたら幸いです。

なお遮熱シートは室外機の熱交換器に何も影響を与えませんので、ほとんど効果がありません。

室外機の外側が高温になる理由は前述の排熱によるもので直射日光ではありませんし、室外機の外側が高温であっても内部へ取り込む空気には影響がありません。

(室外機周囲を広く日陰にして取り込む空気の温度を下げるのであれば若干の効果はあるかも知れません)

また濡らした雑巾を室外機の上に置くことは同様に効果がありませんし、こちらは雑巾が発火しかねないため絶対にお止めください。

2. 散水装置

2-1. 空調機・冷機のオプション機材とは

業務用空調機(エアコン)や冷凍機には、運転をサポートするためのオプション機材が開発されています。

室外機を冷やすためのオプション機材は散水装置が最も有名ですのでこちらをまず取り上げ、その後に競合品である外付け熱交換器をご紹介します。

2-2. 散水装置の基本事項

散水装置とはノズル(放水口)、送水管、タイマーなどから構成された文字通り散水するための装置になり、室外機上部から室外機の吸込口(室外機内に周囲の空気を取り入れる場所)に向けて散水します。

吸込口のすぐ裏手にはに熱交換器(=凝縮器=コンデンサー)が取り付けられており、ここで冷媒を冷却していますので、ここに散水することで熱交換器の吸い込む空気の温度や熱交換器自体の温度が下がり、冷媒の冷却が促進されます。

夏場は気温よりも水温の方が低くなることも効果的に働きます。

2-3. 散水装置のメリット

散水装置のメリットは以下の三点になります。

①導入コストが安価

②あらゆる高圧カットに有効

③メーカー、サービス会社が熟知

まず①導入コストが安価という点が最大の魅力でしょう。

散水装置は様々な商品がありますが、タイマー付きの製品(時間や温度により自動で散水を開始~停止する)であっても外付け熱交換器より安価となります。

ただしこれらは導入コストであり、ランニングコストを含めると話は変わってくる場合があります。(詳細は次章)

またいわば強引に熱交換を進める形式となるため、②あらゆる高圧カットに有効です。得手・不得手はありません。

最後に③メーカー、サービス会社が熟知しているという点は安心出来る材料です。

言い換えると、メーカー、サービス会社の担当者は高圧カット対策として散水装置を勧めるでしょう。

この背景として、導入コストが外付け熱交換器よりも安いので勧めやすい、外付け熱交換器を知らない、メンテナンスや保守など追加の契約に至りやすい(散水装置は手間を要するため)なども挙げられます。

2-4. 散水装置のデメリット

逆に散水装置を導入するデメリットとしては以下が挙げられます。

①排水処理

②フィンの汚れ・劣化

③水道料金(水道水使用の場合)

まず散水装置は当然水を使用しますので、散水した後の水の始末、①排水処理が必要となります。(水栓も必要です)

室内に室外機を設置している場合は水NGの現場もありますし、排水を放置したことで建物を傷める、公道に漏れ出すことなどが無いようご注意ください。

次に②フィンの汚れ・劣化ですが、水道水にはミネラル成分が含まれており、散水を続けているとそれがスケール(堆積物)となって熱交換器のフィンに付着してしまいます。(純水タイプの散水装置も販売されていますが水道水を濾過するために電気を使用します)

下図の白い部分がスケールです。

スケールが付着した熱交換器は本来の性能が減衰してしまいますので除去しなければなりませんが、専用薬剤を使用しても落ちづらく、高圧洗浄機での除去はどうしてもフィンを痛めてしまいます。

そのため散水装置を使用する場合はこの弊害を最小限とするためにこまめなクリーニングが不可欠となり、数年で熱交換器の交換を検討することが必要となります。(井戸水や地下水を使用する場合は使い潰す前提となります)

そして水道水を使用する場合は③水道料金も発生します。軽度の高圧カットであれば散水は一時的ですが、ショートサーキット(室外機の排熱の再吸入)の傾向が強い現場では夏期は毎日朝から晩まで散水することもあります。

そのようなケースでは導入費用よりも一年間のランニングコストの方が高くなります。

3. 外付け熱交換器

3-1. 外付け熱交換器の基本事項

散水装置の競合品として、外付け熱交換器があります。

散水装置が熱交換器時の温度差を広げて熱交換を進めるならば、外付け熱交換器は熱交換器を増やす(熱交換の機会を増やす)ことで熱交換を進めます。

以降ではこの外付け熱交換器のメリット・デメリットをお話しします。

3-2. 外付け熱交換器のメリット

外付け熱交換器を導入するメリットは以下が挙げられます。

①ランニングコストなし

②通年の省エネ効果

③ロケーション不問

外付け熱交換器は①ランニングコストなしで使用可能です。これは水も電気も使用しないためです。

クリーニングやメンテナンスも不要なため、導入後は一切お金と手間が掛からない商品と言えます。(粉塵などが発生する環境であれば定期的に放水で洗浄してください)

また外付け熱交換器は年間を通して働くため、②通年の省エネ効果をもたらします。(散水装置は稼働時のみ)

夏期は散水装置と同じ約10%、中間期は約7%、冬期は約5%の消費電力削減となります。

また水も電気も使用しないため、③ロケーション不問でご使用いただける点も強みです。

水NGの現場は珍しくありませんし、現場の負担も掛かりません。室外機の熱交換器を痛めることもありません。

3-3. 外付け熱交換器のデメリット

逆に外付け熱交換器を導入するデメリットは以下が挙げられます。

①散水装置よりも導入コストが高額

②購入時のメーカー保証は失効

③高圧カット対策としては得手不得手があり

外付け熱交換器は導入時に配管工事が必要となるため、①散水装置よりも導入コストが高額となります。

(室外機から室内機へと向かう冷媒配管の途中に外付け熱交換器を経由させます)

詳細は以下をご確認ください。

{参考:『業務用空調機・冷機向け外付け熱交換器「BigCon」|株式会社SHOTEC』}

{参考:『外付け熱交換器BigCon資料ダウンロード|株式会社SHOTEC』}

そして配管に手を加える関係から購入時のメーカー保証は失効します。(室外機に手を加えるわけではありませんが、引き渡し時の状況と異なるためです)

有償修理は引き続き可能ですが、購入間もない場合はご注意ください。

そして③高圧カット対策としては得手不得手があります。

例えば室外機周辺の温度が45℃を超えている無風の環境下では外付け熱交換器単独での解決は難しく、送風機などと組み合わせて使用します。

4. 散水装置VS外付け熱交換器~比較まとめ

4-1. 散水装置をお勧めするケース

まず散水装置をお勧めするケースを以下にまとめます。

・初期費用をできる限り抑えたい場合

・機器の更新を見据えている場合

・外付け熱交換器の苦手な環境

最も明快なケースは初期費用をできる限り抑えたい場合です。例えば年に2,3回しか異常停止しないケースで、なおかつ水使用OKの現場であれば、コスト面から散水装置を選びたくなります。

また現設備を既に長く使用しており、いつ更新するか分からないケースも散水装置に軍配が上がります。

そのほか外付け熱交換器が不得手とする環境では消去法で散水装置を選択肢することもあります。

4-2. 外付け熱交換器をお勧めするケース

次に外付け熱交換器をお勧めするケースをまとめます。

・水が使用できない現場

・現機器を長く使用したい場合

・省エネ

まず室外機設置場所が水NG、もしくは近くに水源のない場合は、外付け熱交換器を選ぶことになります。

現機器を長く使用する場合も、長持ちさせるためには外付け熱交換器が有効です。

そして省エネ目的であれば(現設備を痛める散水装置が省エネ機器として不向きのため)、外付け熱交換器のみが選択肢となると考えます。

外付け熱交換器の投資回収期間は冷凍機であれば最短で3年、空調機ですと4年~10年となります。

{参考:『空調機・冷凍機の省エネ理論とその対策6選-空調機・冷機 耳より話 |株式会社SHOTEC』}

長くなりましたがご覧いただきありがとうございました。ご不明な点などございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。